2025-06-05、

本日は、久しぶりに特に「社会学」関連の書籍をまとめて紹介したいと思います。

主に社会学者の大澤さんの著書です。

歴史社会学者の「小熊 英二」氏の書籍は、何冊か読んでいますが、今回、大澤さんの書籍は初めてです。特に初めから3冊目までは、戦後の日本の世の中の風潮がよくわかる書籍が多く、大変勉強になります。

終わりが見えないロシアによるウクライナ侵攻、ガザのハマスとイスラエルの戦争。トランプの再選で、自由・平等を基盤とする民主主義がゆらいでいる。

ヨーロッパにおける右派勢力の躍進から、選挙のたびに「民主主義」に亀裂が入っているように見える。社会の現状を的確に分析し、普遍的な価値の意義と日本の取るべき道を問い直す、実践社会学講義。

<著者 紹介>———————————————————————–

大澤 真幸[オオサワ マサチ]

1958年長野県生まれ。社会学者。東京大学大学院社会学研究科博士課程修了。社会学博士。千葉大学文学部助教授、京都大学大学院人間・環境学研究科教授を歴任。

2007年『ナショナリズムの由来』で毎日出版文化賞、2015年『自由という牢獄』で河合隼雄学芸賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたもの

—————————————————————————————

1.この世界の問い方

<内容>

本書は、朝日新聞出版の月刊PR誌『一冊の本』に2020年から2022年にかけて連載された時事評論を加筆修正してまとめたものです。

権威主義体制であるロシア、中国の挑戦を受ける西欧諸国。経済でも中国の権威主義的資本主義のほうが優勢に見える。このまま自由・平等という普遍的価値は損なわれるのか?そして、流動化する世界の中で、日本はどうすべきか。世界をゆるがす問題の核心に斬りこみ、「目指すべき未来の姿」を大澤社会学が問う。

- 現代社会の主要な事象への切り込み:

ロシアによるウクライナ侵攻、中国の台頭と「権威主義的資本主義」、コロナ禍とベーシックインカム、アメリカ社会の変質(バイデン政権とBLM)、そして日本国憲法といった、現代世界を揺るがす重要なテーマを扱っています。 - 表面的な事象の深層を探る:

これらの出来事の背景にある真因は何か、そして未来をより良くする可能性はどこにあるのかを、大澤社会学の視点から深く掘り下げています。 - 「普遍的な正義」と「資本主義」の行方:

特に、自由・平等といった普遍的な価値が、権威主義体制の挑戦を受ける中でどうなっていくのか、そして流動化する世界の中で日本はどう生きるべきか、という問いに焦点を当てています。 - 「正義を問うとはいかなる営為か」:

単に「正義とは何か」を問うだけでなく、「正義を問う」という行為そのものが持つ意味や、資本主義が自らの前提を普遍化していく過程を批判的に解体しようと試みています。 - 歴史的・倫理的他者の声:

資本主義の外部に、歴史的・倫理的な他者の声が立ち現れる場を構想しようとしています。正義の不在を嘆くのではなく、不在を受け入れることから世界の構造変容が始まる、という視点も提示されています。

<目次>

1章 ロシアのウクライナ侵攻―普遍的な正義への夢を手放さないために

2章 中国と権威主義的資本主義―米中対立、台湾有事と日本の立ち位置

3章 ベーシックインカムとその向こう側―コロナ禍とFBI、そしてコモンズ

4章 アメリカの変質―バイデンの勝利とBLMが意味すること

5章 日本国憲法の特質―私たちが憲法を変えられない理由

——————————————————————–

2.西洋近代の罪

本書は、前著『この世界の問い方』の続編にあたり、月刊PR誌『一冊の本』に連載された時事評論を加筆修正してまとめられています。

<内容>

プーチンとトランプは、たまたま同時代に共存しているのではない。彼らの同時代性には理由がある。

「ウクライナ(ヨーロッパ)vsロシア」の対立において、トランプは―外交政策的にではなく精神的に―プーチンの側にいる(本書より)。資本主義と民主主義の関係、「戦後」をひきずる日本社会の特殊性、そして西洋が生んだ普遍的価値の行方―。今、起きている現象の本当の意味を分析し、日本のあるべき姿を問う、実践・社会学講義第二弾。

- 民主主義と資本主義の「離婚の危機」:

かつて密接な関係にあった民主主義と資本主義が、現在では乖離し、民主主義が劣勢に立たされているという現状を分析しています。資本主義が自らの前提を普遍化していく過程が、結果的に民主主義に亀裂をもたらしているという視点も提示されています。 - 「西洋近代の罪」とは何か:

西洋近代が生み出した普遍的価値(自由、平等、民主主義)が、実は植民地主義や人種主義といった歴史的な「罪」と切り離せない関係にあることを指摘し、その「罪」が現代の国際情勢や社会状況にどのように影響しているかを深く考察しています。 - トランプ現象と権威主義の台頭:

トランプ大統領の再選の可能性や、プーチン政権に見られる権威主義的傾向が、単なる偶然ではなく、西洋近代が抱える内在的な問題から生じていることを論じています。特に、トランプとプーチンが「精神的に」共振しているという分析が特徴的です。 - 日本の「戦後」と市民的抵抗の特殊性:

日本社会が「戦後」という時代認識をどのように引きずり、それが現在の社会状況、特に市民的抵抗が少ないという現象にどう結びついているのかを問い直しています。 - ガザ戦争と普遍的な価値:

ガザ戦争を例にとり、普遍的な価値が現代においてどのように揺らぎ、問い直されているのかを深く考察しています。 - 「絶望」から「希望」へ:

現代の困難な状況を単なる「絶望」として受け止めるのではなく、西洋近代の自己否定とも見える現象の中から、新たな「希望」を見出す可能性を探求しています。

<目次>

第1部 離婚の危機を迎えている民主主義と資本主義

(民主主義の幸せな結婚;

離婚しようとする資本主義;

自由―資本主義の魅力の中心;

離婚の決心がつかない民主主義の運命)

(1) 民主主義の幸せな結婚

(2) 離婚しようとする資本主義

(3) 自由――資本主義の魅力の中心

(4) 離婚の決心がつかない民主主義の運命

第2部 西洋近代の罪と向き合うとき

(市民的抵抗が極端に少ない例外的な国;

どうすれば日本は「戦後」を清算できるのか;

ガザ戦争と普遍的な価値;

西洋近代の自己否定?)

Ⅰ 市民的抵抗が極端に少ない例外的な国

1 21世紀、世界では「非暴力抵抗」が非常な勢いで増加している

2 〈世界〉ではなく、セカイで

3 「オタク」から「クイズ」へ……しかし……

Ⅱ どうすれば日本は「戦後」を清算できるのか

1 選ばれるのを拒否した主人公

2 「悪」に汚染された者として出発する

Ⅲ ガザ戦争と普遍的な価値

1 ガザ戦争とは何か

2 「交響圏とルール圏」の一形態としての二国家解決

3 内的な敵対関係

4 交響性はどこにあるのか?

5 仲介者はどこにいる

6 日本は何をなすべきか――ガザ戦争に対して

Ⅳ 西洋近代の自己否定?

1 世界的な大事件は二度起きる――ただし二度目は……

2 ふしぎなトランプ支持

3 ヨーロッパの(自己)否定としてのトランプ

——————————————————————

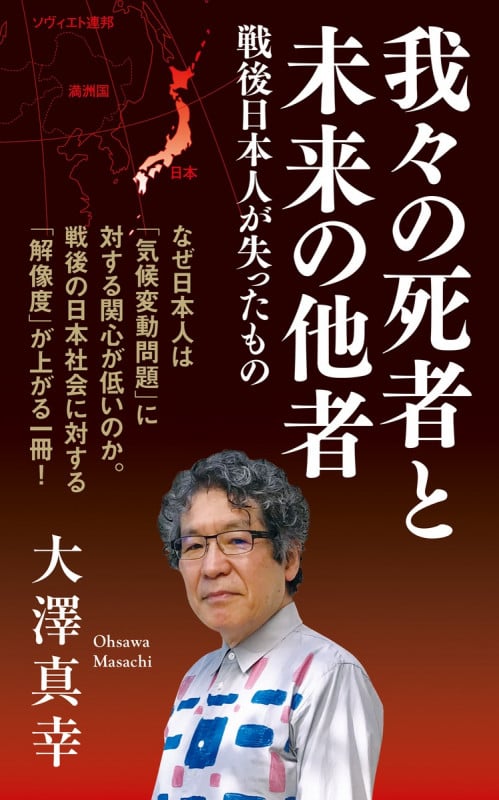

3.

本書では、以下の2つのテーマが中心に据えられています。

題名はちょっと、とっつきずらいのですが、読むと納得の書です。

戦後日本人が「過去の死者」と「未来の他者」とのつながりをどのように失ってきたのかを問い直す、思想的かつ文学的な評論書です。

- 〈我々の死者〉とは何か

1905年から1945年の「異胎の時代」に亡くなった人々を、現代の日本人が自らの歴史として受け入れられるかという問い。

戦争や敗戦によって強い「忘却の圧力」がかかっている中で、死者をどう継承するかが問われます。 - 〈未来の他者〉をどう想像するか

気候変動などの長期的課題において、まだ生まれていない未来世代の利益をどう考慮するか。

著者は、過去の死者を受け入れられない社会は、未来の他者の存在も正当に意識できないと論じています。

<目次>

第1章 〈死者〉を欠いた国民

第2章 トカトントンは鳴り響く

第3章 二段階の哀悼――その意義と限界

第4章 仮象としての大衆

第5章 青みどろだけがいた

第6章 スロウ・ボートは中国に着いたか

——————————————————–

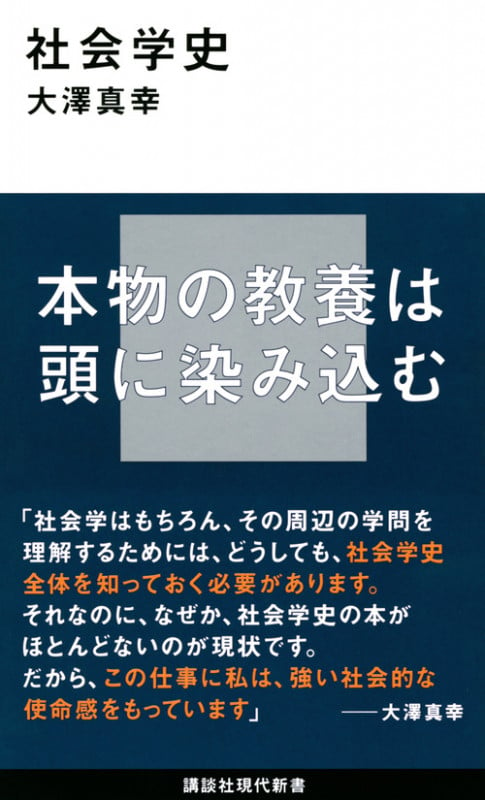

4.社会学史

<目次>

1 社会学の誕生―近代の自己意識として

(古代の社会理論―アリストテレス;社会契約の思想―社会学前夜;社会科学の誕生 ほか)

2 社会の発見

(フロイト―無意識の発見;デュルケーム―社会の発見;ジンメル―相互行為としての社会 ほか)

3 システムと意味

(パーソンズ―機能主義の定式化;“意味”の社会学;意味構成的なシステムの理論―ルーマンとフーコー ほか)

——————————————————————–

—関連記事—

・【書籍紹介】 社会学史 大澤 真幸 (著) 「本物の教養は頭に染み込む」ほんとかな?

5.逆説の古典

<内容説明>

自明で当たり前に見えるものは錯覚である。事物の本質を古典は与えてくれる。

『資本論』『意識と本質』『贈与論』『アメリカのデモクラシー』『存在と時間』『善の研究』『不完全性定理』『君主論』『野生の思考』など人文社会系の中で最も重要な50冊をレビュー。

—関連記事—

・【書籍紹介】『西洋近代の罪』現代社会が抱える問題と西洋近代の思想と歴史 大澤真幸(著)

・【書籍紹介】2019年 今年、読んで良かったと思う書籍をまとめてみました。 メインは社会学、脳神経学です。

Sponsored Links

コメント